Kurikiメソッド(the first edition in 2007)はトゥレット症候群(チック症)および強迫性障害を薬を使わずに治すことを目的とした理論である。この理論はこれらの病気の構造についての推論と解釈に基づいている。精神分析医を読者と想定して書かれており、一般の読者には難解であり、誤読の危険性がある。したがって、Kurikiメソッドは患者が最寄りの精神分析医により治療を受けること、患者とKurikiメソッドの間には常に精神分析医が存在することを前提とする。感情的カタルシスの爆発は強い影響を伴うため、一週間に一度、三秒間のみの実施であり、そのペースを超えた場合は過失による一種の事故である。そのような事故による一時的な精神的沈下は感情的カタルシスに関し未熟な精神分析医の責任とする。また、論理的思考力に乏しい患者には、頭の中でのトラウマ・イメージの加害者と現実世界での人物との錯覚的混同による暴力的復讐感情に関して精神分析医による個人的な説明が不足してはならない。

薬を使わないトゥレット症候群(チック症)と強迫性障害の治療

§13

THE FOX AND THE GRAPES

<AESOP’S FABLES; transl. V. S. Vernon Jones>

A hungry Fox saw some fine bunches of grapes hanging from a vine that was trained along a high trellis, and did his best to reach them by jumping as high as he could into the air. But it was all in vain, for they were just out of reach: so he gave up trying, and walked away with an air of dignity and unconcern, remarking, “I thought those grapes were ripe, but I see now they are quite sour.”

§13 – §17

合理化(精神分析学用語、心理学用語)

Kurikiメソッドでは、チック症は抑圧の仕組みとみなされている。ひとつの物を見せなようにするために別の物を見せるという仕組みである。ひとつの物を見ないためにはそれをまず見なくてはならないので、これはパラドックスであるが、無意識がそれを見ていて、それを意識に見させない仕組みとして理解する。無意識のみがいつもそれを見ていなくてはならないということが病気の中心である。チック症は無意識の中でランダムに別の物を尤もらしい口実とともに選択する機能をもつ。Kurikiメソッドでは、その機能を合理化と呼ぶ。

§13 – §17 で筆者が言いたいことは次の三つである。

1. チック症の《強迫性筋肉内感覚》の筋肉はランダムに選ばれているので、チックの動作は表現的な意味をもっていない。(上層部)

2. チックの動作の実行には、必ず何らかの偽りの動機が伴う。(上層部)

3. 身体的感覚を抑圧する作業が感情のかたまりの抑圧の手段となる。上層部の存在による下層部の抑圧であり、二重の抑圧の構造、二重の合理化である。上層部の種類はランダムに選ばれていて、強迫性障害であったかもしれない。チック症の下層部と強迫性障害の下層部は同じものである。すなわち、下層部における合理化は、感情のかたまりとはまったく無関係に見えるニセの乱れとして上層部を選んでいる。神経症では、この精神的原因に対する抑圧が身体的症状によって行われる。つまり、症状は抑圧の機能である。精神的な原因に対する抑圧は身体的症状を手段とする。症状が抑圧機能なのである。KV の存在は感情のかたまりの存在を隠す、ひとつの別な存在である。「神経症を持つこと」と「感情のかたまり」は同類である。「私は奇妙な病気をもっているからである」という動機(正当化)が意識の前景を占領する。(下層部)

合理化は精神分析学および心理学の用語であるが、フロイトの精神分析学における合理化とKurikiメソッドにおける合理化には大きな違いがある。§13 は、フロイトの合理化の説明である。

§13

フロイトの精神分析学における合理化

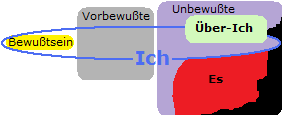

1923年以後、ジークムント・フロイトは神経症治療法の説明を彼の心的構造論として表現している。無意識の三つの構成要素は、無意識の機能的傾向についての記述の方法である。精神の機能についての比喩的な表現としての構造であるが、しかしながら、同時に「これらのものがあるのだ」とみなして理解することが治療にはとても大切である。これは神経症の治療のためだけの精神構造であるから、健康人への一般化においては意味がない。

精神分析学用語は神経症の治療においてのみ意味をもつ。砂漠のまんなかに赤青黄色の信号機を立てても馬鹿々々しいように、神経症の身体的な症状のない(健康な)精神においては精神分析のための精神構造は何の意味もない。フロイトの時代、精神分析学についての知識などあるはずもない患者に神経症の治し方についてできるだけ明瞭に説明するための記述表現としての構造である。フロイトの治療法について患者がはっきりと理解するということが治療の道具となる。

エス (das Es)

無意識 das Unbewußte の領域の中に自我 das Ich 、超自我 das Über-Ich 、そしてエス das Es がある。

ドイツ語では、

「ich」は人称代名詞、一人称単数、主格、

「es」は中性人称代名詞、三人称単数、主格である。

Dativ は dem Ihm や dem Mir にはならない。

das Ich, des Ichs, dem Ich, das Ich, die Ich, der Ichs, den Ichs, die Ichs.

das Es, des Es, dem Es, das Es, kein Plural.

そもそもすでにニーチェが das Ich に対するものとして、精神の無意識的な構成要素を、形容詞(副詞)としてではなく表す場合に頻繁に使っていた名詞が das Es である。

人称代名詞三人称中性は、けっして物に限られるということではない。人称代名詞中性三人称を持たない言語への翻訳では訳語の選択が困難になる。指示代名詞ではないので、指差して「それ」と言っているのではない。むかし出版された英語訳にはラテン語の主語代名詞 Id が使われているものがあるようだ。Id は中性の指示代名詞単数主格である。たぶん英語で the I や the It などとすると美しくないからであろう。英語訳は横文字には違いないが、フロイトの文章はドイツ語であり、もしも特にアメリカという国が好きというわけではないのならば、英語訳に使われたラテン語のイドを使って日本語でドイツ語のエスを云々する理由はどこにもない。日本で出版されているまともな本ならばイドという語は全く使われていないはずである。もっとも自我のことを「イッヒ」などと言うわけにもいかないのではあるが。ちなみに、エゴはラテン語の人称代名詞一人称単数主格であり、本来、自己中心的な意味はない。

自我 das Ich

自我の大部分が無意識の領域の中である。超自我とエスが無意識の中にあり、その作用が意識に現れるのならば、超自我やエスを受けとめる中心的構成要素が無意識の中に存在していなくてはならない。自我はエスと超自我の「関係」であり、抑圧や合理化は自我の機能である。神経症は自我の無意識の中での超自我やエスの受けとめ方の病気である。自我は純粋に理論的な構成要素で、たとえば「この男はセロニアス・モンクのようにピアノがうまい!!」などと思うのは自我の小さな意識的部分が思うのであり、自我の大きな無意識的部分ではない。そう思う小さな意識だけではなく、意識にそう思わせている大きな構成要素との組み合わせが自我である。精神分析学の理論における精神の構造は直感的に認識されるものではない。直感的認識のみを理解と呼ぶのならば、容易な対数計算と同様、「むずかしい」ものとなる。

フロイトの合理化に関しての Kurikiメソッド的な解釈

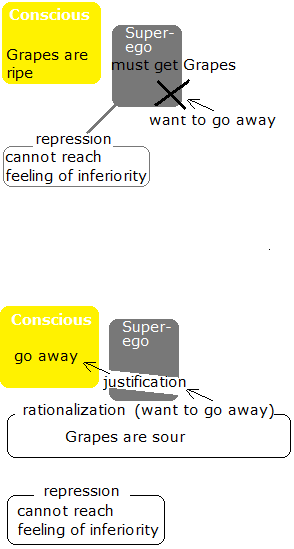

イソップ物語の「すっぱい葡萄」は、一匹の狐の話である。まわりには誰もいないので、狐自身だけの問題である。何度も葡萄に飛びつこうとしても届かず、無意識は葡萄を諦めたいのであるが、意識に諦めさせて立ち去らせるためには狐の抑圧されている劣等感に触れなければならない。無意識は合理化を使って意識に葡萄から立ち去らせる。合理化によって身体的不快感覚の具体的な身体的解決様態が意識内に提示される。

「どうせすっぱいにきまっている」という考えが意識内に現れる。意識が意識的行動をするためには、なんらかの理由(動機、目的)が必要である。無意識が意識に行動をさせるとき、その動機が抑圧対象に関係する場合、偽りの動機を別に見つける。極めて幼稚なニセである。超自我は、偽りの動機を幼稚なものとして検閲の門を通過させる。無意識的動機の行動がなんらかの意識的動機なしに意識的行動としてなされることはない。狐の意識は、葡萄の味はまだみていないので、偽りの動機が不合理であることは承知している。偽りの動機(合理化)は抑圧機能の一部である。この狐の抑圧は、葡萄に届かない事実に対する抑圧ではなく、劣等感の存在に対する抑圧である。「私の美食を満足させない」という偽りの動機が超自我を通過し、立ち去るという意識的行動がなされる。偽りの動機は、「葡萄がすっぱい」でなくてもよいのである。「葡萄の中に虫がいる」、「他の誰かのために残しておいてやる」などでも正当性はある。偽りの動機は、いろいろな可能性のなかから任意に選ばれる。

実際の神経症の患者のため以外には合理化という概念は無意味である。神経症の患者とは、その身体的な症状をもつ人たちを意味する。精神分析学が神経症の治療のためだけにあるということをどうしても理解できない人々によって、アンナ・フロイトのように、しばしば合理化がエス(快楽原則)に対する自我の防衛(現実原則)として、健康な”心理”の構造とともに解釈されていることがあるのは残念である。子供でもすでに分かっているような当たり前の人間心理が「防衛機制」と名づけられて、健康な人間の普通の振る舞いがリストになっている。父と娘ということで、アンナ・フロイトの苗字を見ただけで精神分析学と誤解してしまう場合があるのかもしれない。アンナ・フロイトには父の延長線上に立とうという気持ちは微塵もなく、ただ単に誰もが知っている健康な心理を、本で読まなければそれが分からない極めて少数の人々のためだけにやさしく分かるように書いたのである。また、さまざまな心理学者による精神分析学についてのなんらかの記述のなかにアンナ・フロイトの防衛機制の記述が混ぜられてしまっている場合には、神経症の身体性が無視されている可能性があるので門外の読者には注意が必要かもしれない。

抵抗

チック症の人やチック症の子供の親がKurikiメソッドを読む場合、無意識が意識に読ませまいとする。そのような抵抗によって、たとえば「訳文の文法的な間違い」「誤字がある」といったようなことが理論の妥当性の批判基準として読者の意識の中に現れる。誤字があったから読まないと思うということ自体がすでに Kurikiメソッドの効果である。(しかしながら、Kurikiメソッドを一気には読まないということは、スローペースという意味でとても大切である。また、理解は読者の理解であるから、Kurikiメソッドを単に治療の方向づけのヒントとし、各自が自力で推論していくことも勧められるのである。) 患者は無意識が治療に抵抗していることを見抜かなくてはならない。感情的カタルシスは一週間に一回のみ、それも三秒間だけであるが、無意識は抵抗し、感情的カタルシスの実施をないがしろにするはずである。三ヶ月間、曜日を決めてカレンダーに印を付けることにも無意識は抵抗するはずである。したがって、Kurikiメソッドを読む前に否定するような患者ほどチック症がよく治るはずである。フロイト的合理化を伴う無意識の抵抗が歴然としているからである。